LES CATACOMBES DE PARIS

Pour le reste, de nombreux affaissements, éboulements et accidents de tous poils finirent par attirer l’attention des pouvoirs publics. Ainsi, en 1776, ordonna-t-on une visite générale et un relevé de toutes les excavations qui donna naissance, en 1777, à un service spécial d’ingénieurs, appelé « l’Inspection général des carrières » chargé de la consolidation et de l’entretien des 340 hectares que représentaient alors la surface de ces carrières.

Comme pour fêter l’urgence de la création de ce service, le jour même de sa mise en place, une maison de la rue d’Enfer, proche du Luxembourg, fut engloutie à 28 mètres de profondeur accentuant la panique chez les Parisiens !

D’autres accidents ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, on finit par interdire, en mai 1813, toute exploitation de nouvelles carrières souterraines. Celles de la rive gauche furent consolidées pendant que celle de la rive droite étaient effondrées ou bouchées.

Seules, les exploitations à ciel ouvert continuèrent à être autorisées encore quelque temps.

Il n’empêche que l’ensemble de la région parisienne sous-minée par ses vides représente quelques 700 hectares et qu’il existe toujours près de 300 kilomètres de galeries souterraines.

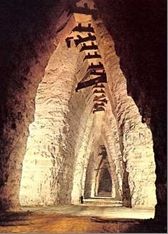

Depuis, certains viennent chercher le frisson dans ces galeries mystérieuses et interdites mais qui affichent parfois une extrême beauté alors que d’autres sont réservées à la culture du champignon de Paris.

©catacombes.info

©catacombes.info

L'ossuaire: un peu d'histoire

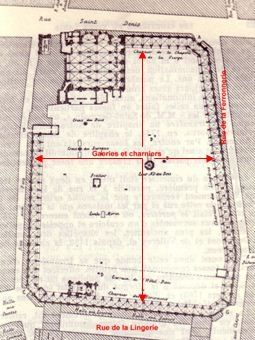

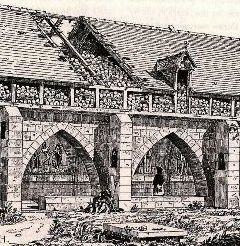

Depuis plus de 1000 ans, avec son explosion démographique, le sol de Paris s’était peu à peu gorgé de millions de défunts, objets bien sûr d’une mort naturelle mais aussi victimes par milliers d’épidémies, remplissant des fosses quasiment à ciel ouvert puis des charniers appelés aussi pourrissoirs comme le montre ces deux gravures du cimetière des Innocents avec ses galeries cernant le cimetière et leurs combles bourrées d’ossements.

On imagine aisément les relents pestilentiels qui se dégageaient de ces cimetières et dont les riverains ne cessaient de se plaindre. Par mesure d’hygiène, il avait déjà été prévu de remédier à cet état de fait.

De par sa taille et son ancienneté, le cimetière des Innocents était le plus préoccupant. Sous Louis XIV, l’élargissement de la rue de la Ferronnerie avait fait disparaître la galerie qui la longeait et sur l’emplacement de laquelle on construisit des habitations.

Cela n’avait rien retiré aux désagréments et, dès 1725, les habitants du quartier avaient demandé sa fermeture, plusieurs fois réitérée en vain.

C’est alors que le 30 mai 1780 survint l’éboulement d’une fosse commune qui provoqua la remise en cause totale des cimetières parisiens : des centaines de cadavres en décomposition se déversèrent dans les deux étages de caves superposées d’une maison de la rue de la Lingerie. Le cimetière fut donc fermé le 1er décembre 1780 avec interdiction de continuer à l’utiliser et sa suppression fut ordonnée le 6 novembre 1785 pour être transformé en marché.Entre temps les 2.500 cadavres qu’il recevait par an furent répartis dans d’autres cimetières.

Restait à trouver un endroit où déposer les ossements provenant des charniers et des fosses du des Innocents mais aussi ceux d’autres cimetières.

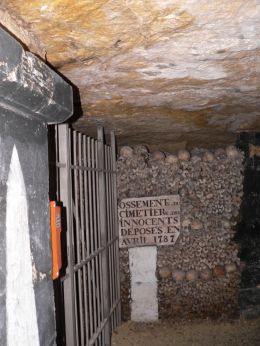

Le 7 avril 1786, le futur ossuaire était béni et consacré et, le soir même, on commença le premier transport des ossements du cimetière des Innocents qui dura quinze mois.

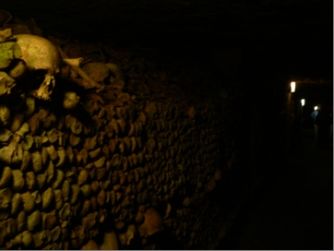

Héricart de Thury, successeur de Guillomot, continua l’aménagement. Les galeries furent aménagées par la technique des hagues et bourrages d'ossements et, pour rendre le lieu moins lugubre, il fit faire des décorations à l’aide de crânes, tibias et fémurs soigneusement rangés et fit tracer des sentences tirées de l’Ecriture Sainte ou de moralistes. Autant d’exemples à découvrir ci-après et dans « une petite visite » qui suit.

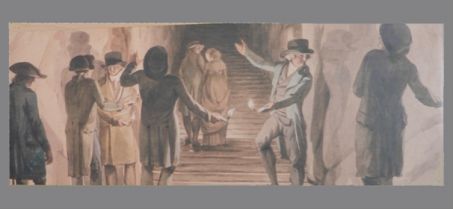

L’engouement pour les Catacombes fut immédiat. Dès le début du 19ème siècle, le service des carrières était harcelé par des demandes d’autorisation de visite ; mondains de tous poils se bousculaient pour découvrir les cabinets de curiosité (disparus) qui exposaient des échantillons de roches découverts et bien sûr l’ossuaire éclairé à la lueur de la bougie qu’on avait prit soin d’amener avec soi.

Mais avec le temps, on constata que des visiteurs s’égaraient dans le labyrinthe des galeries, des dégradations et surtout des vols d’ossements; excepté pour quelques rares personnalités, les visites furent suspendues de 1833 à 1874.

A sa réouverture les visites reprirent de plus belle jusqu’à atteindre le délire avec l’organisation d’un concert clandestin le 2 avril 1897.

Une petite visite

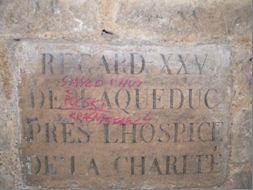

Après une descente d’un escalier étroit menant à 20 mètres sous terre, la fascinante promenade parcourant 1,7 kilomètre de dédales peut commencer. On sent que la galerie, en pente douce et faiblement éclairée, continue à s’enfoncer sous terre. Des inscriptions disséminées sur les murs indiquent l’endroit sous lequel on se situe ou des dates de travaux.

© MCP

© MCP

► Port Mac-Mahon

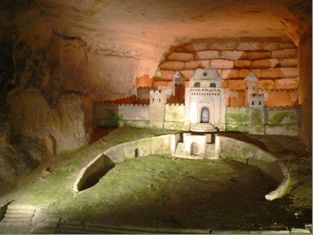

Au bout de la galerie du 18ème siècle, on débouche dans une bien insolite petite carrière dite de "Port Mahon" qui fut fermée de 1995 à 2006. Elle doit son nom aux sculptures réalisées par Decure dit Beauséjour un « vétéran de sa majesté » des armées de Louis XV reconverti en ouvrier-carrier et passionné par le lieu. Emergeant d’une quasi obscurité, éclairées par quelques spots, des «sculptures- tableaux » travaillées patiemment dans la roche évoquent ses souvenirs de la forteresse de Mac-Mahon, ville principale de l’île de Minorque aux Baléares où il aurait été un temps prisonnier des Anglais. Etonnement garanti !

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

Les murs que l’on croirait en pierre et qui ne sont qu’un amalgame solidifié et bien rangé d’ossements © MCP

« Ces célèbres sculptures peuvent paraître sommaires mais révèlent en fait les vestiges de plus de deux siècles d'histoire et de restauration. On pourra notamment y observer des détails particulièrement délicats sur les sculptures du "Quartier de Cazerne".

► L'ossuaire

© MCP

Des réalisations insolites rythment le parcours

La fontaine dite de « Léthé » ou de la « Samaritaine » à cause des versets de l’Evangile qu’on y a gravés et qui rappellent les paroles que Jésus-Christ adressa, au puits de Jacob, à la femme de Samarie.En novembre 1813, on y avait jeté des dorades chinoises qui ne purent se reproduirent et devinrent aveugles.

Crypte du Sacellum

L’ "autel des Obélisques", de 1810, copié sur un tombeau antique découvert en 1807 sur les bords du Rhône, près de Vienne, masque des piliers de consolidation.

© MCP

© MCP

Crypte du « piédestal de la lampe sépulcrale »

Cette lampe, premier monument élevé dans les catacombes, servait, au début à recevoir un brasier destiné à activer la circulation de l’air dans les galeries. Elle est entourée d’ossements provenant du cimetière des Innocents.

© MCP

Avant de remonter par l’escalier en colimaçon, les murs d’un immense « puits » racontent l’histoire de la Révolution française en se concentrant sur le cimetière des Errancis, ou de Monceaux, où furent inhumés la plupart des grandes figures révolutionnaires et Mme Elisabeth, sœur de Louis XVI.

On ressort rue Dareau.

© MCP

Y furent déposés les ossements

► Du cimetière des Innocents (1786, 1787, 1788, 1809, 1811, 1842, 1844, 1846,1859 et encore 813 tombereaux en 1860)

Le « Sarcophage du Lacrymatoire », pilier de consolidation auquel on a donné la forme d’un monument sépulcral. Il est appelé le « tombeau de Gilbert » à cause des vers que Nicolas-Florent Gilbert écrivit en 1780, huit jours avant sa mort, dans son Jugement dernier et qui sont reproduits sur la pierre inférieure :

« Au banquet de la vie, infortuné convive

J’apparus un jour et je meurs ;

Je meurs ; et sur ma tombe où lentement j’arrive,

Nul ne viendra verser de pleurs. »

A noter que Gilbert fut inhumé au cimetière de Clamart dont les résidents non réclamés au moment de sa destruction reposent ici.

© MCP

© MCP

© MCP

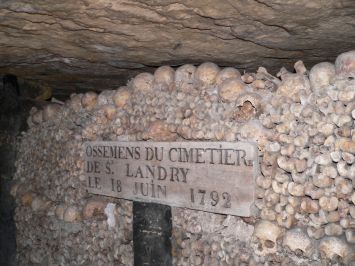

► Du cimetière Saint-Landry (18 juin 1792)

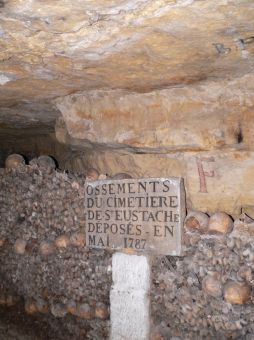

► De l’église et du cimetière St-Etienne-des-Grés (mai 1787)

© MCP

© MCP

► Une partie des victimes des combats de la journée du 10 août 1792 directement inhumées dans les Catacombes et couverts de chaux

► Du couvent Sainte-Croix-de-la Bretonnerie (20 octobre 1793).Il s’agit du contenu de 173 cercueils de plomb profanés

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

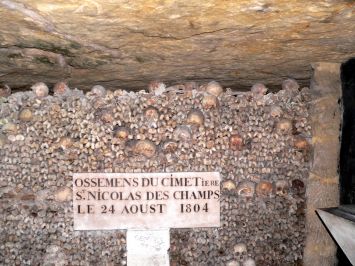

► De l’hospice du Petit-Saint-Antoine (17 juillet 1804)

© MCP

© MCP

© MCP

Eglise © MCP

© MCP

© MCP

© MCP

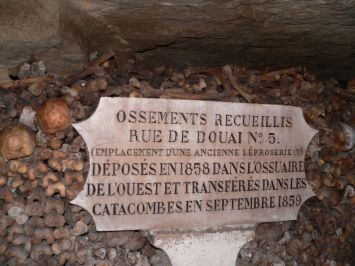

► De la léproserie de la rue de Douai (1857) mis à jour à la suite de travaux

© MCP

© MCP

© MCP

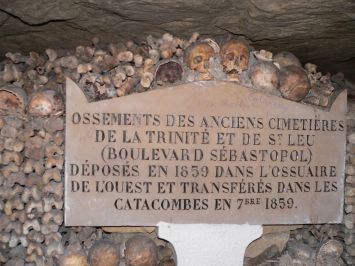

► De l'hôpital de la Trinité (6 janvier 1814)

© MCP

© MCP

Sources principales :

-Les 200 cimetières du vieux Paris de Jacques Hillairet -Ed. de Minuit (1958)

► De la chapelle du collège des Bernardins (12 décembre 1793)

► De l’hospice Saint-Julien-des-Ménestriers (1792)

► De l’église et du cimetière Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (1826)

On notera aussi :

► Une partie des victimes des massacres de Septembre 1792 inhumée directement dans les Catacombes et couverts de chaux.

► Environ 300 Suisses massacrés le 10 août 1792, jetés dans le cimetière de la Barrière Blanche et inhumés dans les catacombes sous la Restauration

► Les corps des personnes tuées les 28 et 29 août 1788 lors des échauffourées devant l’hôtel de Brienne inhumées directement ici

► Les corps des combattants du 28 avril 1789 lors de l’affaire de la manufacture Réveillon directement inhumés ici.

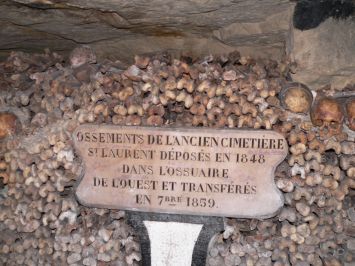

► Cimetières Saint-Paul, Saint-Médard, Couvent des Célestins (1843 ; 1848 ; 1851), hospice des Incurables (1877), tous ces ossements n’ont pas donné lieu à l’inscription de leur provenance et furent amoncelés pêle-mêle surplus de 30 mètres d’épaisseur en des endroits où, faute de place, des galeries de circulation ne furent pas aménagées.

Faute de place, depuis longtemps, les Catacombes ne reçoivent plus les débris humains qui pourraient encore être retrouvés lors de travaux. Il faut dire qu’à notre époque la chose est rare puisque la taupinière creusée pour les transports souterrains a depuis des lustres vomi son lot d’abattis et qu’aujourd’hui les espaces occupés par les anciens cimetières ont été construits depuis belle lurette conservant, parfois, des ossements sous les fondations. Déjà, à la fin du 19ème siècle dut-on utiliser les carrières situées sous le cimetière Montparnasse pour y déposer les ossements.

Article lié : Paris, un gigantesque ossuaire...

Ce que l’on nomme « les Catacombes », le terme « ossuaire municipal » serait plus approprié, appartient en fait aux

« carrières de Paris » dont elles ne représentent qu’un huit-centième de leur totalité.

L’accès aux carrières et aux catacombes est interdit par la loi. Néanmoins, le musée des catacombes permet d’avoir un bon aperçu de ce monde souterrain fascinant : Un site unique qui restitue de manière émouvante l'histoire des Parisiens et invite à un voyage hors du temps à ne pas manquer.

Un chiffre: plus de 6.000.000 de personnes exhumées des lieux de sépultures parisiens y ont trouvé leur dernière demeure. Ce chiffre impressionnant fait des Catacombes de Paris le plus grand ossuaire du monde contrairement aux Catacombes de Rome qui étaient des lieux d’inhumation.

Ce n’est pas sans une certaine émotion et beaucoup de respect que l’on aborde ce lieu où tous les habitants de Paris des quinze derniers siècles sont réunis ici sans aucune distinction.

On ne peut non plus s’empêcher de sourire à la pensée des bonnes farces de l’Histoire qui fait ainsi parfois cohabiter les pires antipathies, les bourreaux et leurs victimes…Une belle leçon d’humilité.

Un peu de géologie pour comprendre

Sans rentrer dans des détails complexes, il est à noter que, d’une façon générale et plus particulièrement à certains endroits, le sol de Paris ressemble à un gigantesque mille-feuilles !

Il comporte une couche de craie d’environ 400 mètres d’épaisseur, au-dessus de laquelle se trouve un grand banc d’argile plastique, lui-même recouvert d’une masse de calcaire grossier (vulgairement appelé : pierre à bâtir) elle-même recouverte de quelques bancs de marne blanche, puis de sable de Beauchamp, de travertin, de marne de gypse ou plâtre, de glaise verte, de meulière et enfin, de sable dit de Fontainebleau.

L’existence de toutes ces couches n’existent qu’à Montmartre et à Belleville.

A d’autres endroits, les gisements de matériaux de constructions (argile, pierre à bâtir, et plâtre) se trouvant à fleur de terre, ils furent exploités pour l’édification, par exemple, des Thermes, des églises Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, St-Julien-le-Pauvre, St-Séverin, du prieuré de St-Martin-des-Champs, de la route de St-Denis, etc.

Ces carrières, d’abord à ciel ouvert puis souterraines, furent longtemps exploitées d’une manière anarchique et sans précaution ni surveillance malgré les règlements édictés par François Miron, prévôt des marchands sous Henri IV.

Le résultat fut que le sous-sol de Paris se transforma en véritable gruyère alors qu’à la surface des quartiers entiers se développaient au-dessus des trous créant non seulement un danger réel, mais aussi des investissements colossaux pour consolider les fondations, par exemple, du Val-de-Grâce, du Panthéon, de l’Observatoire, de l’église St-Sulpice et plus tard du Sacré-Cœur, etc.

© MCP

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Gervais (75)

(disparu)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

-Grottes vaticanes

-Hospice des Enfants-Trouvés (75) (disparu)

| THEMES |

| DE A à Z |

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX

par Marie-Christine Pénin

Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.