Quand on parle des Couperin, on évoque une dynastie. Pas moins de douze organistes, clavecinistes, organistes et compositeurs en 167 ans sur quatre générations représentant l’évolution de la musique d’orgue de Louis XIV à la Révolution. Tous œuvrèrent en l’église Saint-Gervais-Saint-Protais où plusieurs d’entre eux furent inhumés.

© MCP

► COUPERIN Pierre-Louis (1755 – 10 octobre 1789)

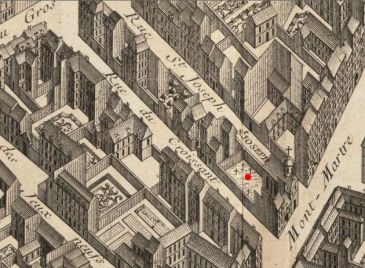

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris)

Fils d’Armand Louis, qu’il suppléait et à qui il succéda dans tous les postes d’organiste dont il était titulaire. Il ne profita guère de ces survivances car il mourut quelques mois plus tard, de chagrin, dit-on, pour avoir perdu un si bon père. Il fut inhumé le 12 octobre dans le caveau situé sous l'orgue de Saint-Gervais.

► COUPERIN Gervais-François (1759 - 11 mars 1826)

Fils d’Armand-Louis, il étudia avec son père qu’il remplaça en 1789 à l'orgue de la Sainte-Chapelle et, la même année, succéda à son frère Pierre-Louis à Notre-Dame de Paris, position qu'il conserva jusqu'à la Révolution. Il fut ensuite organiste à Saint-Gervais et à Saint-Merri (1818 – 1826).

Les temps avaient changé, il fallait s’adapter aux circonstances. Ainsi Gervais-François, devenu le citoyen Couperin, livra-t-il une version pour clavecin de : Ah ! Ca ira !… Auteur fécond, organiste brillant, il aurait sans doute été un plus grand artiste si au lieu d’accommoder son style au goût de ses auditeurs, il eût dirigé le leur….Avec lui s'éteignit le nom des Couperin.

Marié la cantatrice Hélène- Narcisse (Thérèse) Frey, il eut une fille Céleste.

► COUPERIN Céleste-Thérèse (1793 - 14 février 1860)

Fille de Gervais-François. Un temps organiste à Saint-Gervais et à Saint-François à la mort de son père, en 1830, elle quitta Paris avec sa mère pour Beauvais où elle enseigna le piano et le chant. Elles revinrent dans la capitale en 1843. Céleste resta célibataire. De l’aurore prometteuse avec l’arrivée de Louis Couperin au crépuscule du destin de Céleste morte dans la misère à Belleville, ainsi se termina cette grande dynastie de musiciens.

► COUPERIN Charles (1638 - 1679)

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris) ?

Charles rejoignit ses deux frères à Paris et succéda à Louis à la tribune de Saint-Gervais. Il participa à des divertissements de Cour et entra au service de la duchesse d’Orléans. Aussi savante fut sa façon de toucher un orgue, son plus grand talent fut d’engendrer François Couperin le Grand.

► COUPERIN François II, le Grand

► COUPERIN Marie-Madeleine (1690 - 1742)

Fille de François le Grand. Elle se fit religieuse vers 1720 au monastère royal de Maubuison et y fut très probablement inhumée.

► COUPERIN Marguerite-Antoinette (1705 - vers 1778)

Claveciniste de la chambre du roi

Fille de François le Grand, elle avait hérité des dons paternels. Musicienne accomplie, claveciniste remarquable, elle suppléa à la santé de son père en 1730 en recevant la survivance de ses charges et en devint titulaire en 1735. La première à accéder à un poste officiel fut Marguerite-Antoinette Couperin comme claveciniste du roi et maître de clavecin des Enfants de France.

12 décembre 2012

L’aventure musicale de la famille commença avec les trois fils de Charles dit l’Ancien († 1654) : Louis, François et Charles qui eurent la chance de rencontrer, vers 1652, un claveciniste bien vu à la Cour et quittèrent leur petite commune de la Brie. Mais François II, dit le Grand, reste le plus célèbre de la lignée.

Fils de Charles Couperin, qui lui apprit la musique avant même qu’il ne sache lire et écrire, François était pourvu de tous les dons musicaux. Orphelin de bonne heure, il était déjà suffisamment talentueux pour assurer la « survivance » de son père à l'orgue de Saint-Gervais, (la transmission de la charge de titulaire).

Rentré au service de Louis XIV en 1694, il n’obtint le titre très envié d’Ordinaire de la Musique de la Chambre du Roi qu’en 1717. Entre temps, enseignant le clavecin au duc de Bourgogne, grand dauphin de France, sa notoriété avait déjà dépassé les frontières du royaume.

A la fois somptueuse, élégante, élégiaque et secrète, sa musique évoque la société qu’il fréquente en tant que compositeur de Cour. On lui doit d’avoir introduit la sonate pour trio en France et instiller dans ce genre d'origine italienne un traitement de la mélodie et de l'ornementation typiquement français. Ainsi fut-il, après le règne de Lully, l’un des premiers à réussir une synthèse entre ces deux esthétiques dominantes de l’époque.

Organiste à l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, à la chapelle royale, parmi ses œuvres principales on peut noter : le cycle "Les Nations" (1726), les concerts royaux, pour clavecin et instruments, (1714-24); les trois "Leçons de ténèbres" (c.1714-15), pour voix seules, orgue et instruments, ainsi que des messes pour orgue qui comptent parmi les plus beaux exemples français de musique baroque pour orgue. Manifestement réfractaire à l’art théâtral, aucun opéra ni document sur ce sujet nous est parvenu.

Sa santé précaire avait commencé à décliner vers 1710. La multiplication de ses activités l’épuisait. En 1730, il céda ses différentes fonctions à sa fille, Marguerite-Antoinette.

Contrairement à ce que l’on peut croire, il ne fut pas enseveli en l’église saint-Gervais-saint-Protais qui reçut la dépouille d’autres Couperin.

A sa mort, intervenue sur la paroisse Saint-Eustache, il fut inhumé « dans l’église Saint-Joseph aide de la paroisse Saint-Eustache » c'est-à-dire la chapelle du cimetière Saint-Joseph, chapelle succursale de l’église Saint-Eustache dans laquelle étaient célébrés les services funèbres.

Le cimetière disparut en 1796 et la chapelle fut détruite en 1800. Sa tombe ne fut pas préservée. Comme les autres ossements du cimetière, on peut raisonnablement penser que les siens furent déposés aux Catacombes.

COUPERIN François II, dit LE GRAND (1668 - 12 septembre 1733)

► Compositeur, organiste et claveciniste français

Tout avait donc commencé par Louis, François et Charles Couperin.

Les sépultures des Couperin en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais: Le 6 janvier 1794, les profanateurs révolutionnaires exhumèrent tous les membres de la famille Couperin qui reposaient dans leur caveau et leur ossements se retrouvèrent confondus avec ceux que l’on jetait pêle-mêle dans les tombes.

► COUPERIN Louis (1626 - 29 août 1661)

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris) ?

Introduit à la Cour par Chambonnières, célèbre claveciniste de Louis XIV, il établit la suprématie de ce nom à Paris et est le plus connu des trois frères.

Possédant un sens très développé du pittoresque et du descriptif, ses compositions restent très originales aussi bine par le style et l’expression que par la technique très avancée dont elles témoignent. Il passait également pour l’un des plus habiles professeurs de clavecin de son temps. Nommé organiste à l’église Saint-Gervais, il reçut une charge de dessus de viole chez le roi et participa à ses ballets. Son œuvre et l’estime dans laquelle il était tenu par ses contemporains et la courte durée de sa carrière, força la destinée et l’admiration de tous, tout en ouvrant les portes aux autres membres de la famille. Lui-même mourut prématurément sans avoir profité de sa carrière prometteuse et sans enfant connu.

► COUPERIN François, sieur de Crouilly (v. 1631 – v. 1701)

Frère de Louis, on suppose qu’il accompagna son aîné à Paris. Outre ses talents d’organiste, de claveciniste et de compositeur, il excellait dans l’art d’enseigner, notamment les Pièces de clavecin de ses deux frères. Jovial, aimant la bonne chair, en 1679, il remplaça Charles comme organiste, fonction qu’il occupa une dizaine d’années quand on le démissionna au profit de son neveu : François Couperin le Grand.

► COUPERIN Marguerite - Louise (v. 1676/1679 - † 30 mai 1728)

Paroisse Notre-Dame de Versailles

Fille de François Couperin, sieur de Crouilly, elle fut pendant trente à la Cour comme Ordinaire de la musique du Roi. Célèbres musicienne, elle chantait de façon admirable et fut de ce fait une interprète habituelle des œuvres de son cousin François le Grand.

► COUPERIN Nicolas (1680 - 25 juillet 1748)

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris)

Fils de François, sieur de Crouilly, il fut un excellent organiste attaché à la musique du comte de Toulouse et si apprécié de son cousin François le Grand que ce dernier demanda pour lui la survivance de la place d’organiste à Saint-Gervais qu’il occupait lui-même et auquel il succéda à sa mort.

Il occupait un logement dans l’un des nouveaux immeubles entourant le cimetière.

Il fut inhumé dans un caveau sous les orgues de Saint-Gervais au pied de l’instrument sur lequel il s’exprima durant quinze ans.

Un caveau sous les orgues © MCP

► COUPERIN Armand-Louis (1727 – 2 février 1789)

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris)

Fils de Nicolas Couperin. Organiste.

Comme il revenait de l’église Notre-Dame, il fut renversé et foulé par un cheval et mourut le lendemain. A ses obsèques, il fut accompagné par un monde et un cortège qui attestaient de l’estime qu’on lui portait.

TOMBES ET SEPULTURES DANS LES CIMETIERES ET AUTRES LIEUX

Dernière mise à jour

au 22 juin 2021

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX

par Marie-Christine Pénin

| THEMES |

| DE A à Z |

Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.