RAPP Jean (1771/1773 – 8 novembre 1821)

Cimetière du Ladhof de Colmar (Haut-Rhin)

Après de solides études, peu tenté par la carrière de pasteur à laquelle on le destinait, ce géant costaud et turbulent s’engagea dans les chasseurs des Cévennes en 1788.

Sous-lieutenant en 1794, il se distingua par son intrépidité et sa collection de blessures. Aide de camp de Desaix, et nommé capitaine, il le suivit en Egypte où il se distingua une nouvelle fois à Sediman (1798) en s’emparant de l’artillerie ennemie ce qui lui valut d’être promu chef d’escadron, puis chef de brigade par Bonaparte.

Présent à Marengo, il assista à la mort de Desaix et devint aide de camp du Premier consul, fonction qu’il occupa jusqu’en 1814. A ce titre, il fut chargé de nombreuses missions délicates en Vendée, Suisse et Belgique.

Général de brigade, à la tête de ses mamelouks, il chargea à Austerlitz. Le bras fracassé à Iéna -il échappa de peu à l’amputation- il mit en déroute la garde impériale de la cavalerie russe et fut l’un des premiers à pénétrer dans Weimar.

Gouverneur de Thorn puis de Dantzig, fait comte d’Empire (1809), la même année à Essling, il redressa la situation à la tête des fusiliers de la garde. Revenu à Paris en 1810, à l’époque du divorce de Napoléon et de Joséphine, Rapp ne craignit pas de blâmer la conduite de son maître, et reçut, en récompense de sa franchise, l’ordre de retourner dans son gouvernement de Dantzig. Il n’en fut pas moins créé grand officier de la Légion d'honneur.

Il donna toutefois une nouvelle preuve de sa sincérité à l’Empereur en condamnant l’expédition projetée au-delà du Niémen, dont il prévoyait les funestes résultats.

Durant la campagne de Russie, il fut touché de plusieurs coups de feu à la Moskova. En combattant en arrière-garde aux côtés de Michel Ney, il concourut à sauver l’artillerie française qui se trouvait compromise sur ce point, et y reçut sa vingt-quatrième blessure.

Envoyé par Napoléon prendre le commandement de Dantzig, où il devait soutenir pendant près d’un an un des sièges les plus mémorables inscrits dans les annales, il ne capitula que pour sauver le reste des braves qui l’avait si bien secondé.

Il était en Ukraine quand l’Empereur fut conduit à l’île d’Elbe. A son retour à Paris, Louis XVIII l’accueillit avec distinction en le faisant chevalier de l’Ordre de Saint-Louis. Rallié à son ancien maître lors des Cent-Jours, élu par le Haut-Rhin à la Chambre des représentants, il fut chargé de défendre l’Alsace contre les envahisseurs.

Tenu un temps à l’écart après Waterloo, menacé par les royalistes, il se retira en Suisse, à Argovie, où il acheta le château de Wildenstein. Finalement, Louis XVIII le rappela, le nomma pair de France (1819) -il l'avait déjà été créé par Napoléon- et en fit son premier chambellan et maître de la garde-robe.

Epuisé par les fatigues de la guerre et ses nombreuses blessures, Jean Rapp ne survécut pas longtemps à Napoléon. Il mourut à Rheinweiler (Allemagne), probablement d’un cancer à l’estomac, où il avait acheté le château familial de sa seconde femme épousée en 1816.

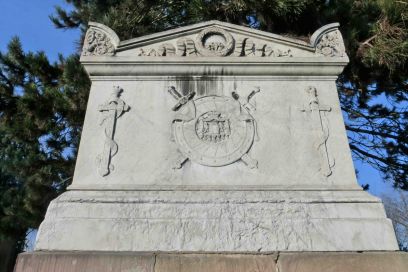

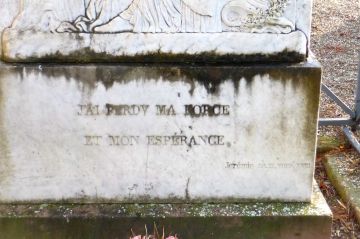

Ramené à Colmar, sa ville natale, tandis que son cœur était déposé dans l'église protestante Saint-Matthieu qu’il fréquentait enfant, il fut inhumé dans le cimetière du Ladhof. Son nom est inscrit sur l’arc de triomphe de l’Etoile.

Sur le soubassement de son tombeau à l’antique des couronnes de laurier en relief entourent le nom des principales batailles auxquelles il participa et où il se distingua particulièrement.

Dans une tombe près de lui, repose son fils Maximilien Charles Théodore Rapp (1816-1828)

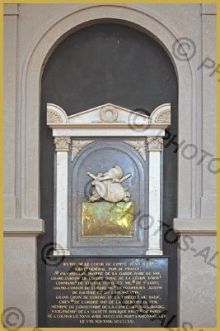

Carditaphe de Jean Rapp http://www.photos-alsace-lorraine.com

Merci à Michel Schreiber pour cette photo et les suivantes.

Sépulture de son fils près de la sienne

Merci à Michel Schreiber pour cette photo et les suivantes

Enfin, parmi les rues, monuments, etc. qui portent son nom en sa mémoire, on ne saurait oublier sa très belle statue édifiée sur le Champ-de-Mars de Colmar, œuvre d’Auguste Bartholdi qui signait là son premier monument public

Merci à Michel Schreiber pour cette photos et les suivantes

20 janvier 2015

TOMBES ET SEPULTURES DANS LES CIMETIERES ET AUTRES LIEUX

Dernière mise à jour

au 22 juin 2021

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX

par Marie-Christine Pénin

| THEMES |

| DE A à Z |

Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.