24 juin 2020

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN DE MONTMORENCY (Val-d’Oise)

© https://eglise-montmorency.com/wp/collegiale-saint-martin/

Construite sur les hauteurs d’une butte et une vue magnifique sur la région © MCP

D’abord simple chapelle castrale attribuée à Mathieu I de Montmorency (v. 1100 – 1160), sa première construction se situerait entre 1124 et 1160. La date de 1137 est souvent retenue. On pense que le souci de donner à sa famille une sépulture digne de son rang et la proximité de la nécropole royale de Saint-Denis le décidèrent à cette édification.

Il devait tenir à en faire un édifice cultuel important puisqu’il décida d’y attacher un chapitre de neuf chanoines, d’où son appellation de collégiale.

Bien qu’on ignorât l’aspect de ce premier édifice, sa configuration devait être très proche de la collégiale actuelle puisque celle-ci a été édifiée sur ses fondations. On peut aussi raisonnablement penser que son architecture subit l’influence du gothique primitif. De cette première construction, il ne reste que quelques éléments lapidaires retrouvés lors les travaux au 19ème siècle, et qui sont conservés au Louvre.

Outre être dédiée à Saint-Martin, dédicace qui reste un mystère, Saint-Félix était son second patron. Objet d’une vénération toute particulière à Montmorency, des reliques de ce saint étaient conservées dans une châsse derrière le grand autel.

De multiples aménagements furent ensuite apportés, mais il semble que seul Mathieu IV (1252 – 1304) ait réellement porté un intérêt à l’édifice en ordonnant des réparations urgentes. Après le siècle d’or que fut le 13ème siècle, la France s’enfonça dans l’une des plus sombres périodes de son histoire, notamment avec la Guerre de Cent ans, la peste noire, les famines, etc. Comme tous les environs de Paris, Montmorency fut le théâtre de pillages et de nombreuses jacqueries dont la collégiale fut victime.

Durant cette période, l’intérêt des Montmorency pour leur baronnie semble avoir été assez faible, l’action essentielle étant la reconstruction, par Jacques II en 1411, des remparts de la ville détruits par les Anglais.

Quand le calme revint, la collégiale, qui avait servi de cantonnement à la soldatesque et n’était plus entretenue depuis longtemps, menaçait ruine. En outre, les Montmorenciens s’en étaient d’autant plus désintéressés qu’ils disposaient de deux autres édifices cultuels à usage local: l’église Notre-Dame et l’église Saint-Jacques.

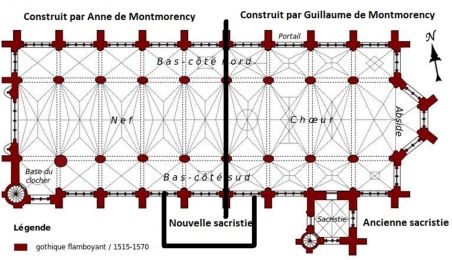

Aux alentours de 1515, Guillaume de Montmorency, peut-être en mémoire de son père, Jean II, restaura la collégiale pour qu’elle devienne une nécropole de famille.Suivant un parti ambitieux, dans un style gothique flamboyant, en tenant compte de divers documents, notamment des contrats et des mémoires des marchés de travaux, la date de 1525, souvent donnée comme le début de la reconstruction, serait plus probablement celle de sa fin pour au moins une bonne partie. Par ailleurs, il conclut le marché de son tombeau février 1524.

Il incomba ensuite au connétable Anne de Montmorency le soin de faire construire la nef , à partir de 1557, dont il confia le chantier à Jean Bullant. Celui-ci, dans un souci d’harmonisation, tout en le simplifiant, respecta le style du premier architecte. La date de 1563 est inscrite sur la voûte, mais les travaux ont dû se poursuivre jusqu’à la mort du connétable en 1567.

© MCP

Les troubles de l’histoire, la préférence des Montmorency pour d’autres résidences, notamment le château de Chantilly, furent sans doute à l’l’origine de leur désaffection tant pour le fief d’origine que pour leur nécropole.

En 1617, Henri II de Montmorency autorisa les oratoriens à prendre en charge la collégiale. Mais son exécution pour haute trahison conduisit à la confiscation des biens de la famille au profit de la couronne. Quelques années plus tard, ils furent partagés entre ses sœurs. Charlotte Marguerite de Condé, mère du futur Grand Condé, en recueillit la plus grande partie. C’est ainsi qu’au 18ème siècle la collégiale devint le lieu de sépulture de plusieurs Condé.

En novembre 1793, les cercueils furent extraits de leurs caveaux et les ossements portés au cimetière. Le 31 mai 1843, les cendres retrouvées et regroupées en un seul cercueil, furent descendues dans le caveau du connétable.

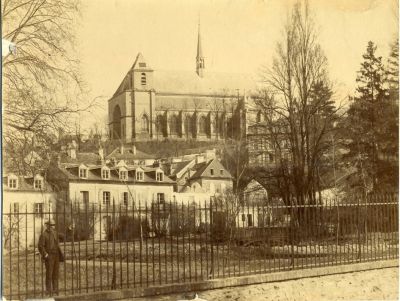

La Révolution laissa la collégiale dévastée. Plus grave encore, la butte sur laquelle elle était construite se ravinait et la fragilisait dangereusement. On para au plus pressé en attendant la réfection de plus grande envergure due principalement à Lucien Magne (1849-1916), inspecteur des travaux de la Ville de Paris. Cette restauration, prévue en deux étapes (façade puis clocher), débuta en 1881 et était terminée en 1887.

La collégiale avant sa restauration au 19ème siècle

Montmorency -Musée Jean-Jacques Rousseau

De nos jours

© https://eglise-montmorency.com/wp/collegiale-saint-martin/

© MCP

© MCP

© MCP

Les vitraux

Des vingt-deux verrières que possède la collégiale, quatorze sont du 16ème siècle. Création de la première moitié du 16ème siècle douze, d’entre elles (chevet et chœur) s’échelonnent de 1524 à 1531.

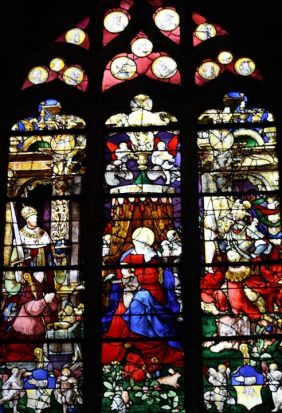

Un seul des maitre-verriers intervenant nous est connu : Engerrand le Prince qui avait dirigé l’atelier de la cathédrale de Beauvais. La collégiale lui doit notamment le vitrail de « Charles de Villiers » (n°8) le plus remarquable de l’ensemble. Le panneau central est occupé par la Vierge à l’Enfant , tandis qu’à droite, Saint-Adrien est représenté avec le lion évoquant son martyre.

La nef construite, il fallut en habiller les fenêtres. Anne de Montmorency fit exécuter les vitraux de la première travée qui le représentent ainsi que sa famille (1563/1567).

Vitrail n°13 : Le Connétable, agenouillé devant sainte Anne et la Vierge, porte le manteau des pairs de France et le collier de l’ordre de Saint-Michel. Viennent ensuite ses fils. Au registre supérieur apparaissent des motifs religieux : saint Jean l’Evangéliste, saint Jean-Baptiste avec un agneau et une Vierge à l’Enfant.

© Reinhardhauke

© MCP

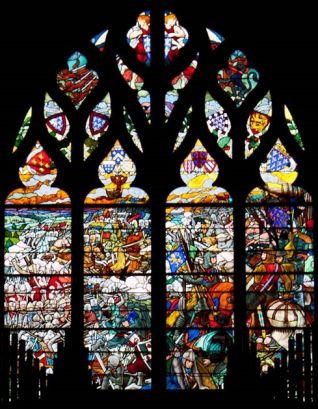

Lors de la réfection du 19ème siècle, non seulement Lucien Magne fit restaurer les verrières du 16ème siècle, mais il fit continuer la série interrompue après la mort d’Anne de Montmorency. Il fit appel à des artistes s’étant déjà illustrés dans l’art du vitrail et choisit les cartons d’Ehrmann. Posés en 1884, il fallut attendre 1908 pour que la façade ouest s’ornât de la verrière représentant la bataille de Bouvines, œuvre d’Eugène Grasset (1845-1917)

© Daniel Villafruela

Le cénotaphe de la collégiale

L’histoire de la collégiale serait incomplète sans l’évocation de la présence polonaise à Montmorency.

A la fin du 18ème siècle, profitant de l’anarchie qui régnait en Pologne, la Prusse, l’Autriche et la Russie s’en emparèrent en trois partages successifs (1772, 1793, 1795). Après une brève résurgence du pays sous Napoléon I, le congrès de Vienne (1815) redistribua les terres polonaises à ses trois précédents accapareurs. Après avoir remis un temps leurs espoirs dans les Russes, la tyrannie du tsar Nicolas Ier provoqua l’Insurrection de Novembre 1830. Les persécutions forcèrent un nombre important de Polonais à quitter le pays ; ce fut le début de la Grande émigration. Pusieurs milliers d’officiers et soldats, d’hommes politiques et de militants patriotes rejoignirent en France le Prince Adam Jerzy Czartoryski, chef du gouvernement insurrectionnel. Parmi eux, le général Karol Kniaziewicz (1762 – 1842), vétéran de la lutte pour l’indépendance et général dans l’armée napoléonienne, qui découvrit Montmorency dès 1833. Séduit par ce cadre loin des bruits de la capitale, il s’y installa et y fut rejoint par son ami d’enfance, le patriote poète Julian Ursyn-Niemcewicz (1751 – 1841).

Morts à un an d’intervalle, et inhumés au cimetière des Champeaux de Montmorency, les émigrés polonais voulurent leur offrir un monument commun grandiose en leur honneur. Après un projet dans le cimetière, refusé par Louis-Philippe pour des raisons diplomatiques, ils se tournèrent vers la collégiale. Le clergé desservant ayant donné son accord, on utilisa un réduit à côté du porche d’entrée. Une souscription couvrit les frais de la belle chapelle commencée en 1846 qui disparut dans la transformation de la façade des années plus tard, mais dont le principal a été conservé.

Cénotaphe, œuvre de Władysław Oleszczynski © MCP

La présence polonaise se remarque aussi par le buste en bronze du prince Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), qui après avoir reposé au cimetière des Champeaux fut transféré en Pologne. Des plaque commémoratives rappellent la mémoire de sa femme Anna Czartoryska (1779-1864), et de sa fille, la comtesse Iza Dzialynska (1830-1899)

© MCP

Y furent inhumés, entre autres :

Plusieurs « nécropoles » familiales servirent aux inhumations de cette branche des Montmorency, parmi lesquelles : l’abbaye du Val (Val-d'Oise), le prieuré grandmontain du Meynel (Val-d'Oise), l’église de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), etc. Entre choix personnels et aléas de l’histoire, il fallut attendre le 15ème siècle pour que Jean II de Montmorency initiât la tradition qui fit de Saint-Martin la sépulture familiale des Montmorency. Et encore, ne furent-ils pas si nombreux qu’on ne pourrait le penser à y reposer.

Quant au fondateur, Mathieu I, si l’on admet qu’il mourût en 1160 on ignore le lieu de sa sépulture.

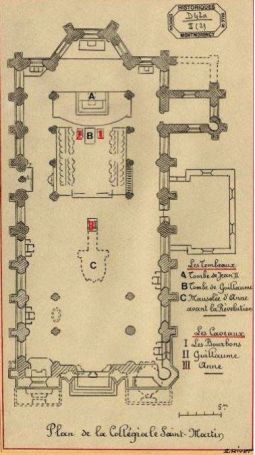

La collégiale ne possède pas de crypte mais trois caveaux, celui :

-des Condé (côté sud du chœur) (1)

-d'Anne de Montmorency, de sa femme et d’autres Montmorency, dans la première travée de la nef, à l’emplacement de son mausolée (3)

Plan de la collégiale par S. Rivet -Muséee JJ Rousseau

Lorsqu’en 1843, les ossements furent retrouvés au cimetière suite aux profanations de novembre 1793, le cercueil en bois les contenant fut descendu dans le caveau d’Anne de Montmorency. Ouvert en 1940 pour y abriter les vitraux, il le fut de nouveau en 2018 dans le projet de relevés pour une visite virtuelle du lieu.

© Le Parisien /CL

© Le Parisien /CL

© Le Parisien /CL

© Le Parisien /CL

►GUILLAUME DE MONTMORENCY (1453 – 1531)

Fils de Jean II, il bénéficia de l’héritage paternel dont avaient été exclus ses demi-frères aînés qui, lors de plusieurs procès, contestèrent cette exhérédation. Lors de la minorité de Charles VIII, dont il devint par la suite le chambellan, il participa aux Etats généraux de 1484 à Tours en tant que député de la noblesse de Paris. Louis XII le nomma superintendant des eaux et forêts et garde-chasse en Touraine, ainsi que capitaine du château de Saint-Germain-en-Laye. Il le suivit lors de sa campagne d'Italie en 1499-1500. Nommé capitaine de la Bastille (1503), la même année, il reprit le chemin des guerres d'Italie. A son retour, récompensé de sa fidélité par le poste de gouverneur d'Orléans, pendant la quatrième guerre d'Italie, il fut nommé au conseil de régence aux côtés d'Anne de Bretagne (1508).

Chargé de la protection de Paris lors de la sixième guerre d'Italie, il récolta auprès du parlement de Paris des fonds pour faire libérer François Ier fait prisonnier à la bataille de Pavie (1525). Il fut signataire du Traité de Madrid (1526) qui permit de libérer le roi. Il mourut en son château de Chantilly. Il était le père du fameux connétable Anne de Montmorency.

Dès 1524, il avait conclu un contrat pour sa sépulture avec Martin Cloître (Cloistre) qui mourut la même année. Benoit Bomberault reprit le projet mais mourut à son tour. Enfin, en 1527, Mathieu Lemoyne, apparemment pas superstitieux, reprit le contrat. La décoration du socle fut confiée à l'« ymagier » Jean de Rivière. Aux alentours de 1530, l’œuvre était probablement terminée.

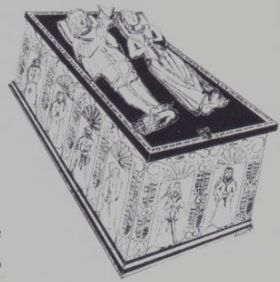

Sur un soubassement de marbre noir, était sculptée, dans un bloc de marbre blanc, une suite de douze niches (deux sur les petits côtés et quatre sur les grands), séparées par des pilastres, dans lesquelles les apôtres étaient sculptés debout. Une épaisse de table noire supportaient les gisants du défunt et de son épouse, Anne Pot († 1510).

Après les profanations de novembre 1793, les gisants furent détruits et le soubassement, conservé sur place, servit un temps d’autel quand l’église fur rendue au culte. Il ne fut pas sauvé pour autant. En 1808, afin de désencombrer le chœur où il se trouvait, le curé du moment le fit démolir et vendit comme plâtras les statues des apôtres ! Du tombeau, seule la plaque noire supportant les gisants est parvenue jusqu’à nous, fixée au mur droit de l’autel.

© SHMR

© SHMR

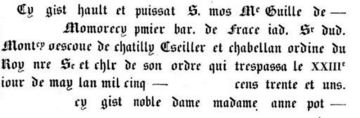

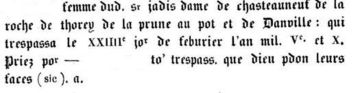

Inscription en lisière de la table :

►FRANÇOIS DE MONTMORENCY (1530-1579)

Fils aîné d’Anne de Montmorency, et deuxième duc, il fit ses premières armes dans le Piémont (1551) et accompagna Henri II sur la frontière d'Allemagne et servit au siège de Metz. Il participa à l'héroïque résistance de la ville de Thérouanne contre les troupes de Charles Quint avant de finalement devoir se rendre et d’être fait prisonnier (1553).Libéré après trois ans de captivité, il fut pourvu du gouvernement de Paris et de l'Île-de-France (1556). Envoyé en Italie au secours du pape Paul IV , il reprit aux Espagnols le port d'Ostie et quelques autres places aux environs de Rome.

Les Bourbon-Condé

Il prit aussi part à la malheureuse journée de Saint-Quentin (1557), défendit la Picardie contre les Espagnols et assista au siège de Calais (1558). Il fut fait maréchal de France en 1559.

Pendant les guerres de Religion, il se rangea du côté des catholiques libéraux favorables à l'application d'une politique de tolérance civile à l'égard des protestants. Il assista aux Etats Généraux tenus à Orléans (1560) et, au sein de l'armée royale, participa à la bataille de Dreux, à la prise du Havre, puis à celle de Saint-Denis où mourut son père (1567).

Très impopulaire dans son gouvernement de Paris, par sa fermeté à appliquer les édits royaux et à faire interdire les armes à feu, hostile à la maison des Guise, la rivalité avec cette famille ne cessa d'aller en s'accroissant.

Envoyé auprès d’Elisabeth Ière d’Angleterre, pour faire signer le traité d'alliance avec la France (1572), plus que jamais impopulaire à son retour à Paris, son incapacité à maîtriser les mutins parisiens le poussa finalement à abandonner son poste de gouverneur de la ville qu’il quitta quelques jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy, laissant ainsi le champ libre au Guise et aux massacreurs. On dit que lui-même faisait partie de la liste des chefs à exécuter. C'est lui qui fit discrètement décrocher du gibet de Montfaucon le cadavre de son cousin, Gaspard de Coligny.

Impliqué dans le complot des Malcontents, le « Tiers parti » du duc d'Alençon, il fut embastillé avant d’être libéré en octobre 1575, Henri III ayant officiellement reconnu son innocence.

En 1567, contre son gré, il avait été marié à Diane de France, fille naturelle d’Henri II. Mort au château d’Ecouen, il fut le dernier des Montmorency à reposer en la collégiale où aucun monument particulier ne lui fut dressé.

Seconde épouse d'Henri Ier de Montmorency, de plus de quarante ans son aîné, de leur union plutôt heureuse naquirent deux enfants : Charlotte Marguerite de Montmorency, le dernier grand amour d’Henri IV, et Henri II de Montmorency. L’honneur de reposer en ce lieu lui échut pour avoir assuré une descendance mâle à son mari. A noter qu’avant de succomber aux charmes de la fille, Henri IV trouva la mère fort à son goût et eut liaison passagère avec elle.

►LOUIS IV HENRI DE BOURBON-CONDÉ (1692 - 1740)

Fils aîné de Louis III de Bourbon-Condé, et petit-fils Louis XIV par sa mère, Louise-Françoise de Bourbon, pair de France, grand maître des mines et minières du royaume, gouverneur de Bourgogne, il fut nommé chef du Conseil de Régence à la mort de Louis XIV. En 1718, la surintendance de l’éducation de Louis XV lui fut accordée et il fut nommé lieutenant général des armées du roi. A la mort du Régent, il demanda à lui succéder comme premier ministre. . Ce qui fut accepté mais avec l’omniprésence du cardinal de Fleury sur ses pas.

L’une de ses premières tâches d’importance fut de rechercher une épouse pour le roi. Une fois les candidates passées en revue, son choix, soumis à sa maitresse, l’influente Mme de Prie, s’arrêta sur Marie Leszczyńska. Grandement enrichi grâce au système de Law, il menait grand train.

Mais après l’effondrement de ce système financier, et deux ans d’exercice à sa fonction de ministre à tenter d’assainir les finances, Monsieur le Duc était détesté de tous. L’homme n’était pas à la hauteur, et finit par prendre ombrage de la présence continuelle de Fleury entre lui et le roi, et des entretiens entre les deux hommes dont il était exclu. Avec l’aide de la reine, il réussit à provoquer un tête à tête avec le roi qui n’apprécia guère, et qui affirma que seul le cardinal avait toute sa confiance. Il eut beau implorer le pardon royal, six mois plus tard, à la satisfaction de l’opinion, dont le mécontentement était de surcroit attisé par un manque de pain dû à de mauvaises récoltes, il fut exilé à Chantilly (juin 1726), où il mourut.

Son cœur fut déposé en l’église Saint-Louis de la Maison professe des Jésuites à Paris, puis transféré dans une armoire en l'église Notre-Dame-de-L'Assomption à Chantilly (1791). En septembre 1793, les cœurs des Bourbon-Condé furent jetés dans une fosse du cimetière. M. Petit, témoin de la scène, se porta acquéreur du cimetière lorsqu’il fut vendu comme bien national. Il recueillit les cœurs et leurs enveloppes qu’il mit à l’abri dans sa cave où ils restèrent cachés jusqu'en 1814. En 1854, ils retrouvèrent leur place en l’église Notre-Dame de Chantilly avant d’être transférés, en 1883, dans la nouvelle chapelle du château de Chantilly.

►CHARLES DE BOURBON-CONDÉ, COMTE DE CHAROLAIS (1700 - 1760)

Fils de Louis III de Bourbon-Condé, et frère de Louis IV de Bourbon-Condé, gouverneur de Touraine (1720) , il participa en Hongrie à la guerre contre les Turcs et se distingua à la Bataille de Belgrade (1717). Personnage débauché, violent, colérique, sadique, sanguinaire, meurtrier occasionnel, à la limite de la psychopathie, incroyablement imbu de sa personne et de son rang, sûr de son impunité en tant que prince du sang, il ne cessa de défrayer la chronique des faits divers de son temps.

Sur ordre du pouvoir, les accablants rapports de police le concernant furent très longtemps tenus secrets. Ceux-ci relatent, entre autres turpitudes épouvantables, qu'il faisait enlever et séquestrer des femmes et des jeunes filles afin de les utiliser dans ses orgies sadiques qu'il organisait en compagnie d'autres dépravés de son espèce.

Il est notamment établi, parmi d’autres délires, qu'en pleine rue et devant des témoins, qu’il fit feu de son pistolet et tua, froidement et sans raison, un bourgeois d'Anet qui avait le malheur de se trouver à portée de son arme. Un livre resterait à écrire sur tous les scandales et les dépravations de cet odieux personnage.

►LOUIS DE BOURBON-CONDÉ, COMTE DE CLERMONT (1709 - 1771)

Benjamin de Louis III de Bourbon-Condé, et frère des deux précédents, nommé abbé commendataire de Saint-Claude (1718), de l'abbaye de Buzay (1733), puis de Marmoutiers, Cercamp, Chaalis (1736) et du Bec, Il se démit de Saint-Claude lorsqu'il reçut l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (1737). Bien qu'entré dans les ordres, il obtint du pape l'autorisation de porter les armes (1733). Lieutenant général (1735), il participa aux campagnes des Pays-Bas. Chargé du commandement de l'armée de Bohême, il fut vaincu à la bataille de Krefeld (1758). Après les déboires rencontrés par la France face à la Prusse lors de la guerre de Sept Ans, il élabora des plans de remise en ordre de l'armée.

« Ci-gît haut et puissant Monseigneur, Messire, Guillaume de Montmorency , premier baron de France jadis sire dudit Montmorency, d’Ecouen et de Chantilly. Conseiller et chambellan ordinaire du roi Charles VII et chevalier de son ordre qui trépassa le XXIIIe jour de mai l’an 1531.

Ci-gît noble dame madame Anne Pot femme dudit seigneur jadis dame de Chateauneuf, de la Rochepot, de Thoré, de la Prune-au-pot et de Damville qui trépassa le XXIIIe jour de Février l’an mil. 5 et X. Priez pour tous trépassés que Dieu pardon leurs péchés Amen »

Mais aussi :

►DAVID Jean († 1536)

Bien que très usée par les pas des fidèles, elle est la seule dalle funéraire lisible qui subsiste parmi celles qui formaient probablement une partie du sol de l’église. L’inscription sur le tour permet de savoir qu’il était chanoine, chapelain de la confrérie de Saint-Félix, il desservait aussi les paroisses de Crouy (diocèse de Beauvais), et de Fresnoy-le-Luat (diocèse de Senlis).

« Cy gist venerable et discrcte psone ieh david en son Vivant pbre chan de ceans cvre de crouy et de fresnoy le luat qui ttrapssa 1536 le mercdi. Io iamvier yssue de messe cofrarie sainct Felix dot estoit chappellain et cofrere pries a dieu quil ait lame de ivy amen »

La photo n’est pas floue, il s’agit des traces d'usure © MCP

Sources principales :

-Collégiale Saint-Martin par la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région (SMHR) (1992)

-Martin Clostre et Benoist Bonberault sculpteurs du XVIe siècle. Histoire du tombeau élevé à Guillaume de Montmorency et à sa femme Anne Pot, dans l'église Saint-Martin de Montmorency par Anatole de Montaiglon Ecole des Chartes (1851)

-Société des Amis du Musée National de la Renaissance au château d’Ecouen : collégiale Saint-Martin de Montmorency-Note d’information 290 (novembre 2018)

-Vieux saint et grande noblesse à l'époque moderne : Saint Denis, les Montmorency et les Guise par Jean-Marie Le Gall - Revue d’histoire moderne & contemporaine 2003/3 (no50-3), pages 7 à 33

-Archéologie & histoire de Montmorency -Département du Val d’Oise

-https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/en-images-visite-guidee-dans-la-collegiale-et-la-crypte-de-montmorency-29-03-2018-7636272.php

Y reposèrent donc par ordre chronologique :

►JEAN II DE MONTMORENCY (1404 – 1477)

Fils de Jacques II, hériter de la baronnie de Montmorency et de plusieurs seigneuries, il compta parmi les compagnons de Jeanne d’Arc et des rares fidèles du futur Charles VII avant son couronnement, et dont il fut le conseiller et le chambellan. Par la suite, il combattit aux côtés de Louis XI face aux partisans de la ligue du Bien public emmenés par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Ses deux fils aînés, Jean III de Montmorency et Louis de Montmorency-Fosseux, nés de son premier mariage avec Jeanne de Fosseux, ayant refusé de se joindre à lui pour prendre le parti des nobles rebellés, il les déshérita au profit de Guillaume, né de son union avec Marguerite d'Orgemont. Morte quatre ans après son époux

(† 1481), Marguerite d'Orgemont fut inhumée auprès de sa famille, au couvent des Cordeliers de Senlis (Oise).

On ignore le matériau employé pour le gisant (cuivre ou bronze ?) du défunt représenté dans une stature classique : les mains jointes, vêtu d’une casaque armoriée qui recouvre l’armure jusqu’à la ceinture. L’armet et son cimier empanaché reposent à côté de sa jambe gauche. L’originalité, si l’on peut dire, consiste en un basculement de l’épée sous le poids du gantelet qui donne un léger mouvement à cet ensemble hiératique. A l’extérieur de l’arcature gothique encadrant le corps, deux anges supportent les armes de Jean II ; l’inscription suivante est gravée en lisière (sic) :

« Cy gist noble et puissant seigneurs mos mess Jehan de Motmorency / Premier baron de France Jadiz sr dud Momonrency et de danville d’escouen et vitry de Conflant et de la tour au begue / Consellir et Chanbellan du Roy úre a Qui trespassa le VIe de Juillet l’an mil CCCCLXXVII/ Prie dieu que pardon luy face l ae Amen »

►LOUISE DE BUDOS (1575-1598)

► MONTMORENCY-BOUTEVILLE François de / CHAPELLES François de Rosmadec de

►Le cœur d’Henri Ier de Montmorency, inhumé à Agde, fut déposé en la collégiale

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX

par Marie-Christine Pénin

| THEMES |

| DE A à Z |

Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.