Epitaphe

En 1895, toujours notre Gabriel Hanotaux ne résista pas au plaisir de voir la tête à laquelle il coupa une mèche de cheveux ! Après ce petit et dernier outrage, la tête fut placée dans un coffret scellé et couverte d’une chape de ciment armé, dans un lieu tenu secret pour quelques décennies.

Il retrouva sa place le 4 décembre 1971 lors d’une cérémonie solennelle en présence de membres de l’Académie française, de Jacques Duhamel ministre de la culture, etc.

Reste son masque mortuaire précieusement conservé au musée Carnavalet.

A la Révolution, les cercueils furent vidés de leur contenu pour en récupérer le plomb. Les restes de Richelieu furent jetés à la voierie. Alors que dans la rue des enfants s’amusaient avec sa tête comme avec une balle, un prêtre réussit à la subtiliser et l’emmena avec lui en Bretagne.

Elle fut remisée de 1805 à 1866 au collège de Saint-Brieuc. En 1866, grâce à la persuasion de Montalembert, elle accepta d’en faire don à l’Etat qui, le 15 décembre, la fit déposeren grande pompe dans un coffret et inhumer sous une dalle du pavement près des pieds de son tombeau lequel, durant la Révolution, fut conservé au musée des Monuments français avant d'être rendu à la Sorbonne.

Rencontre d’une tête et d’un… auriculaire

Trente ans plus tard, Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, exigea une nouvelle exhumation secrète sans autre motif que de satisfaire sa curiosité ! Il en profita pour couper une mèche de cheveux qui alla rejoindre un auriculaire du cardinal qu’il conservait dans son petit musée personnel ! On hallucine !

Le petit doigt avait été tranché par un révolutionnaire désireux de s’accaparer une bague. Il avait échoué dans un bocal de formol enfermé dans une boîte à cigares du ministre des Affaires étrangères Gabriel Hanotaux, fétichiste notoire, qui le légua au rectorat de l’Université de Paris. Durant un temps, la bibliothèque Mazarine le conserva dans le socle du buste de Richelieu. Depuis, allez savoir où se trouve cette macabre relique…

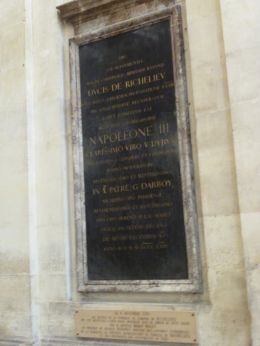

Plaque commémorant le transfert de 1866. © MCP

Exhumation de 1895

Le tombeau de nos jours

Le souvenir de la politique fiscale de Richelieu était si fort que la population parisienne se rua à la Sorbonne pour se venger. Outre la profanation du tombeau du cardinal et des sépultures des membres de sa famille, le bâtiment fut saccagé. Les œuvres furent dispersées ou détruites, si bien que la chapelle ne contient désormais quasiment plus aucune décoration. Au 19ème siècle, on envisagea successivement de la transformer en amphithéâtre, de la diviser en salles, ou même de la détruire.

Bien que classé au titre des monuments historiques depuis le 10 février 1887, n'étant plus utilisée que pour des expositions ou des concerts, le 20ème siècle la vit se dégrader progressivement.

La tempête de 1999 endommagea une partie des structures, si bien qu'elle fut fermée dans le cours des années 2000, pour des raisons de sécurité.

En 2004, une campagne de restauration fut entreprise conjointement par l'État et la ville de Paris pour consolider les structures. Réouverte en 2011, les Journées du Patrimoine de 2011 furent donc le prétexte de replonger dans des souvenirs d'étudiante et de rédécouvrir la merveille de Girardon si longtemps inaccessible.

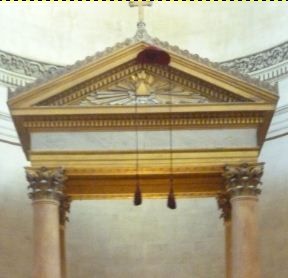

Cerise sur le gâteau, si je puis dire, le chapeau du cardinal est dorénavant visible, suspendu au-dessus de son tombeau. Pour mémoire, il lui fut remis le 5 septembre 1622 en récompense de la signature des traités d’Angoulême en 1620 et d’Angers en 1621.

Cour intérieure

La coupole © MCP

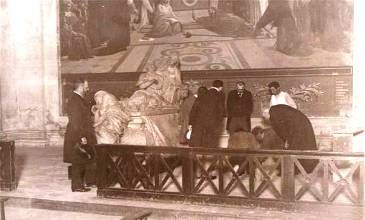

Inhumation de 1971. © MCP

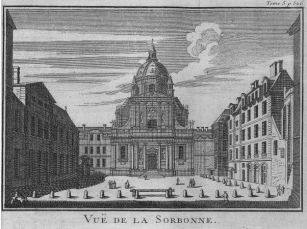

Façade extérieure. MCP

Le chapeau du cardinal. © MCP

Le cardinal de Richelieu est mort !

Après avoir passé dix huit ans au service de l’Etat, le cardinal de Richelieu venait de mourir à Paris d'une pleurésie qui l'emporta en six jours.

Aux cours de ces années aux côtés de Louis XIII, Richelieu avait travaillé à l’unification de la France, à la toute puissance de la Monarchie et à l’extension de la puissance du pays au sein de l'Europe. Symbole de l'ambition et de l'absolutisme royal, il avait préparé le règne de Louis XIV. Il mourait à la tête d’une fortune colossale, les membres de sa famille bien établis et en ayant désigné son successeur: Mazarin.

Armand Jean du Plessis, cardinal de RICHELIEU (1585 - 4 décembre 1642)

Mais, pour concrétiser sa vision politique, Richelieu, homme de fer, véritable despote, s’était fait bon nombre d’ennemis parmi les princes dont l’un des jeux favoris fut de comploter contre le cardinal afin de s’en débarrasser (conjurations de Chalais, Montmorency, Cinq-Mars, etc.). Le peuple ne l’aimait guère davantage qui alluma des feux de joie à l’annonce de son trépas pour fêter l’évènement.

Quoi qu’on en dise, ce jour-là, c’était bien l’un des plus grands ministres de l’histoire de France qui disparaissait.

Le collège de la Sorbonne, fondé en 1257, fut le premier collège de l’Université de Paris destiné à l’étude de la théologie par les séculiers. Exclusivement réservé à cet enseignement, il eut toujours la faveur des papes et du haut clergé. Il fut reconstruit en 1627. Il fut confisqué à la Révolution, puis rendu, en 1821, à l’Université de Paris. Il fut reconstruit de 1811 à 1901.

Devenu proviseur du collège, désirant y être inhumé, Richelieu avait prévu un projet grandiose. Occupant cette fois le haut du terrain - c'est-à-dire l'emplacement du collège de Calvi -, elle ne serait plus le centre du collège, désormais disposé autour d'une seule cour, mais de tout un nouveau quartier ; chapelle collégiale, elle serait en même temps, tout entière, la chapelle funéraire du cardinal. Les travaux, sur des plans de Jacques Le Mercier, furent conduits par le maçon Jean Thiriot de 1635 à 1642. Le peintre Philippe de Champaigne orna les pendentifs et la calotte de la coupole.

A la mort du cardinal, les travaux de la chapelle n’étaient pas achevés et ne le furent, non sans mal, par la duchesse d'Aiguillon, sa nièce et exécutrice testamentaire.

Malgré tout, on y exposa son cercueil le 13 décembre. Mais le ressentiment populaire était si vif qu’on parla de jeter son corps à la Seine. On cessa l’exposition et, par prudence, on l’inhuma dans la crypte située au-dessous du chœur, à l’endroit où se trouvaient les latrines du collège de Calvi avant sa démolition en 1628.

Les travaux terminés, dans le chœur, dont les ornements disparurent pendant la Révolution, les regards convergeaient vers le monumental tombeau de Richelieu, commencé en 1675 par François Girardon, sur commande de la duchesse d'Aiguillon l'année de sa mort, et fini, après bien des atermoiements, en 1694 seulement.

Son tombeau est un chef-d’œuvre de la sculpture funéraire. Long de cinq mètres, il représente le Cardinal à moitié allongé sur un baldaquin, assisté par la Piété au moment d'affronter le jugement dernier ; à ses pieds, la Doctrine chrétienne en pleurs contrebalance, par sa grande sensibilité, la fermeté du premier groupe.

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

TOMBES ET SEPULTURES DANS LES CIMETIERES ET AUTRES LIEUX

Dernière mise à jour

au 22 juin 2021

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX

par Marie-Christine Pénin

| THEMES |

| DE A à Z |

Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.