© MCP

21 décembre 2015

CHOISEUL Etienne-François, duc de (1719 – 8 mai 1785)

Cimetière des Ursulines d’Amboise (Indre-et-Loire)

Grand seigneur fastueux et prodigue, il fut sans doute un des hommes les plus représentatifs de l’époque de la douceur de vivre des privilégiés sous Louis XV.

Sous le nom de comte de Stainville, il suivit la carrière des armes et devint maréchal de camp (1748).

Protégé par Mme de Pompadour, Louis XV lui confia l’ambassade de Rome (1754-1757), puis celle de Vienne où il mena les négociations en vue du mariage du dauphin avec l’archiduchesse Marie-Antoinette.

Dès cette époque, il élabora son grand projet : allier la France à l’Autriche pour empêcher l’Angleterre d’établir sa prépondérance.

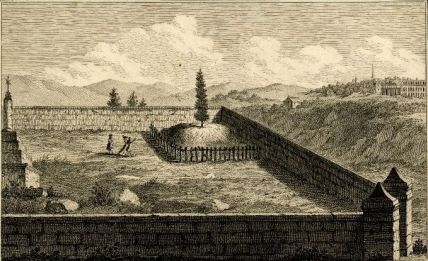

Tombe du duc de Choiseul avant la mise en place de son monument.

En 1793, le tombeau et son cercueil furent profanés sans qu’on sache ce qu’il advint des restes de son occupant. Il est certain qu’ils ne furent pas retrouvés. En 1802, en possession de morceaux du monument, Léonard Perrault, riche entrepreneur qui devait sa fortune aux Choiseul, sollicita le droit de le reconstruire. A condition d’être enterré auprès du duc, il financerait cette réédification qui fut possible, en 1803, grâce à l’autorisation du préfet d’Indre-et-Loire de l’époque.

Néanmoins, le mausolée, classé monument historique depuis 1962, ne fut reconstitué à son emplacement d’origine qui reste ignoré.

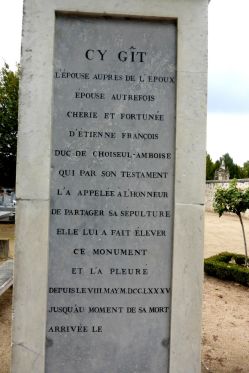

Sur l’un des côtés on peut lire « Ci-gît l'épouse auprès de l'époux, épouse autrefois chérie et fortunée d'Étienne François duc de Choiseul Amboise, qui, par son testament, l'a appelée à l'honneur de partager sa sépulture. Elle lui a fait élever ce monument et l'a pleuré depuis le 8 mai 1785 jusqu'au moment de sa mort arrivée le… ». La date resta sans inscription. Morte dans la misère à Paris, Louise Honorine Crozat, duchesse de Choiseul (1734-1801) y fut très probablement inhumée.

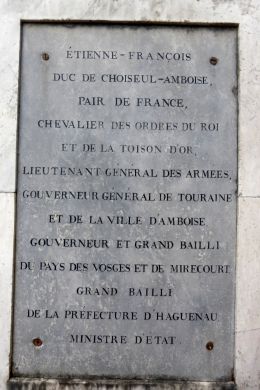

Epitaphe : « Étienne-François duc de Choiseul Amboise, pair de France, chevalier des ordres du roi et de la Toison d'or, lieutenant général des armées, gouverneur général de Touraine et de la ville d'Amboise, gouverneur et grand bailli du pays des Vosges et de Mirecourt, grand bailli de la préfecture d'Haguenau, ministre d'État.

Dans ces lieux saints qu'il a choisis pour sa sépulture, au milieu du peuple qu'il chérissait, repose Étienne François duc de Choiseul Amboise. Il fut ami sensible, frère et époux tendre, maître indulgent, sujet fidèle, citoyen zélé, grand homme d'État. Il étonna l'Europe par son génie, la persuada par sa franchise, la pacifia par sa sagesse. La France lui doit le retour de sa gloire; elle applaudit encore aux talents qui lui en rendirent l'éclat. Bon, noble et facile, généreux, délicat, bienfaisant, tout ce qui l'approchait lui payait un tribut d'admiration, de reconnaissance et d'amour.

Les regrets de toutes les classes de citoyens attestent ses vertus politiques. Et le désespoir de sa veuve, les larmes de son frère, de ses sœurs et de son fils adoptif, la douleur de ses amis, l'abattement de ses domestiques attestent ses vertus privées. Le temps qui détruira son tombeau conservera son nom, pour apprendre à la postérité que la réunion du génie et des vertus est la véritable grandeur. Né le 28 juin de l'an 1719, il mourut le 8 de mai de l'an 1785. »

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

Créé duc de Choiseul, il fut nommé, en pleine guerre de Sept ans, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères (1758), charge qu’il quitta pour la Guerre (1761-1770) et la Marine (1761-1766).

En fait, premier ministre sans en avoir le titre, pendant douze ans, Choiseul dirigea la politique de la France au point d’être regardé comme « Vice-roi » du pays.

Lorsqu’il succéda à Bernis aux Affaires étrangères, il trouva une situation extérieure désastreuse due à une guerre mal conduite. Pour préparer la revanche contre l’Angleterre qui, au traité de Paris (1763), avait ravi l’Inde et le Canada à la France, il s’appuya sur ce qu’on appela le pacte de Famille (1761) conclu avec les Bourbons d’Espagne, de Naples et de Parme.

Il réorganisa l’armée en dotant celle-ci d’une nouvelle artillerie, en luttant contre les abus de la vénalité des grades et en fondant une école militaire à La Flèche (1764).

Restaurant la marine, il créa des arsenaux à Marseille et à Lorient et accrut les unités navales.

En 1766, il procéda à la réunion de la Lorraine à la France et, en 1768, acheta la Corse à Gênes.

Favorable aux idées libérales et aux Lumières, il semble avoir été partisan d’une monarchie aristocratique à l’anglaise. Préoccupé par la modernisation de l'État et son renforcement face au pouvoir de l'Église, il lutta contre le parti « des dévots » et contribua à la suppression de la Compagnie de Jésus.

Ami des encyclopédistes, mais aussi des parlementaires, qu’il soutint en secret dans leur opposition au pouvoir royal dans l’affaire de Bretagne*, l’ensemble de son œuvre intérieure, à orientation qualifiée de libérale, le mena vers une disgrâce progressive, à laquelle travaillèrent ses opposants comme le chancelier Maupeou et Mme du Barry.

* Conflit qui, de 1764 à 1771, opposa, le procureur général du parlement de Rennes au commandant en chef de la province de Bretagne par commission royale.

Exilé, en 1770, dans son domaine de Chanteloup à Amboise, il y mena grand train recevant de nombreux courtisans qui désertaient Versailles. Grand amateur d’art, entamant d’énormes travaux à Chanteloup qui resta en chantier des années, accueillant jusqu’à deux-cents personnes par jour, ses dépenses somptuaires eurent raison de la fortune provenant de sa femme. A sa mort, intervenue dans son hôtel parisien, et due à une bronchite mal soignée, il laissait un montant colossal de dettes.

Après le service à Paris, une voiture mena sa dépouille à Amboise où il fut inhumé dans le terrain qu’il avait acheté pour sa dernière demeure au lieu dit « Le Clos-du-Bœuf ». Béni en 1775, ce terrain, offert à la ville, devint cimetière. Sur son ordre formel, un cyprès, que le pépiniériste de Chanteloup devait entretenir, fut planté sur le tumulus qui lui servit de tombe avant que sa veuve ne fasse ériger un tombeau.

Tous mes remerciements à Messieurs les professeurs Peyrard et Prot pour leurs précieuses informations concernant la sépulture.

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX

par Marie-Christine Pénin

| THEMES |

| DE A à Z |

Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.

LIEUX D'INHUMATIONS

EN LIGNE

-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)

(ancien cimetière révolutionnaire)

(ancien cimetière révolutionnaire)

-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)

(disparu)

Cimetière Ste-Catherine (75)

(disparu)

-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)

(disparue)

COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.